Das Leipziger Journalistik-Studium in den 50er und 60er Jahren

Alfred Eichhorn, Dr. Jochen Schlevoigt und Prof. Dr. sc. pol. Karl-Heinz Röhr während der Podiumsdiskussion auf dem Alumni-Treffen im April 2023 (Foto: Leon Meckler)

Am 22. April 2023 fand auf dem 1. Treffen der Alumni-Generationen eine Diskussion mit der Überschrift „Das Leipziger Journalistik-Studium in den 50er und 60er Jahren“ statt. Auf dem Podium saßen Prof. Dr. sc. pol. Karl-Heinz Röhr (Imma-Jahr 1956, später Professor für Grundlagen der journalistischen Methodik), Alfred Eichhorn (Imma-Jahr 1963, später Chefredakteur von Radio DDR) und Dr. Jochen Schlevoigt (Imma-Jahr 1964, später an der Uni Leipzig zuständig für Bildjournalistik und Zeitungsgestaltung und Online-Journalismus). Im Publikum saß mit Dr. sc. pol. Gottfried Braun (Imma-Jahr 1952, später Dozent für Journalistische Methodik/Argumentation) der dienstälteste Alumnus des ganzen Treffens, er wurde spontan mit aufs Podium geholt. Es moderierte Dr. Niklas Venema, Juniorprofessor am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Uni Leipzig. Der folgende Text ist eine leicht gekürzte und geglättete sowie stellenweise konkretisierte Fassung des gesprochenen Worts, autorisiert von den Beteiligten.

Niklas Venema:

Ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Wir treffen uns hier zum Thema „Das Leipziger Journalistik-Studium in den 50er und 60er Jahren“. Wir haben jetzt Gelegenheit, dazu drei Zeitzeugen zu hören und aus erster Hand etwas zu erfahren über ein Thema, dass ich persönlich nur aus Quellen, aus Literatur kenne. Und ich möchte mich ganz auf die Rolle des Moderators zurückziehen. Ich stelle kurz die Referenten vor und sage, in welcher Einrichtung das Studium der 50er und 60er Jahren stattgefunden hat. Kurz zu mir: Mein Name ist Niklas Venema und ich habe nicht Journalistik oder Journalismus studiert, aber etwas Verwandtes, nämlich Kommunikations- und Medienwissenschaft. Ich habe auch bei Herrn Haller noch die Vorlesung gehört. Also ein paar Verbindungen gibt es. Und ich bin jetzt seit einem Jahr hier als Juniorprofessor zurück am Institut, das ist eine Juniorprofessur für Kommunikations- und Medienwandel und das erklärt jetzt über diese Berührungspunkte zur Journalistik hinaus, warum ich hier bin. Meine Perspektive auf unser Thema ist eine historische, eine fachhistorische – das heißt mein Interesse ist, wie sich Forschung und Lehre zu Kommunikation und Medien entwickelt hat. Und die Journalistik in der DDR ist dabei ein spannender Fall, der in der Rückschau unseres Fachs auch häufig noch vernachlässigt wird. Umso schöner und wichtiger ist es, sich in solchen Formaten dem Ganzen widmen zu können.

Über das Journalistik-Studium in der DDR sprechen wir mit den drei Gästen, die ich kurz vorstellen möchte.

Karl-Heinz Röhr, Jahrgang 1935, hat nach einer Lehre als Bergmaschinenmann in einer Brikettfabrik und auch der Arbeit als Maschinist in der Brikettierung einen Pressenachwuchs-Lehrgang absolviert. Also da sieht man schon den ersten Schritt hier zur Journalistik. Es folgte ein Redaktionsvolontariat beim Neuen Deutschland und der parallele Besuch der Arbeiter- und Bauernfakultät der Karl-Marx-Universität Leipzig in Vorbereitung zum Studium. Dann, was ja heute im Zentrum steht, von 1956 bis 1960, das Journalistik-Studium. Herr Röhr war Redakteur der Leipziger Universitätszeitung, schlug dann aber die wissenschaftliche Karriere ein, wurde 1963 wissenschaftlicher Assistent, promoviert 1966, wurde Oberassistent, ab 1969 Dozent für Journalistische Methodik und Journalistische Information. 1978 erfolgte die Promotion B, das ist die Bezeichnung für die Habilitation in der DDR. 1986 außerordentlicher Professor für Grundlagen der journalistischen Methodik, 1989 ordentlicher Professor, 1992 Vorruhestand. Und: Herr Röhr ist der Leiter der Leipziger Journalisten Seniorengruppe.

Jochen Schlevoigt ist Jahrgang 1942. Er wurde von der Fakultät für Journalistik in das Elektrochemische Kombinat Bitterfeld geschickt, war dann Volksarmist, danach Schlafwagenschaffner, bevor er ein Vorpraktikum (später hieß es Volontariat) bei der Leipziger Volkszeitung absolvierte und dann von 1964 bis 1968 Journalistik studierte. Also kann er uns etwas über das Studium in den Sechzigern sagen. War auch Assistent, promovierte und wurde Oberassistent für die Lehrgebiete Bildjournalistik, Zeitungsgestaltung und redaktionelles Handeln, später kam der Online-Journalismus dazu. Er arbeitete als freier Journalist und Medienberater und war dann auch noch nach der Wende als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschung und Lehre, dann am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft tätig. Unter anderem ab 1996 mit zuständig für die Lehrredaktion Campus und die Produktion der Campus-Seiten der LVZ.

Jetzt Alfred Eichhorn, Sie waren, wenn ich richtig informiert bin, auch Kommilitone von Herrn Schlevoigt, da gab es Überschneidungen. Jahrgang 1944, Abitur und Ausbildung zum Chemiefacharbeiter. Und nach einem Volontariat bei der Freiheit auch von 1963 bis 1967 Journalistik studiert. Jetzt aber der Unterschied: dann der Weg von der Universität in die Praxis. Er arbeitete beim Rundfunk der DDR, moderierte unter anderem Fernsehsendungen und war dann nämlich zur Wendezeit der letzte Chefredakteur von Radio DDR. Von 1993 bis 2009 Redakteur und Moderator beim SFB bzw. dann RBB und arbeitete für die Sendung „Forum – die Debatte im Inforadio“. Seit 2009 freier Journalist.

Karl-Heinz Röhr:

Wir sollten ihn noch vorstellen, den Herrn Braun. Unbedingt.

Niklas Venema:

Wenn alle einverstanden sind, stellen wir Sie sehr gern vor. Wollen Sie das machen, Herr Röhr?

Karl-Heinz Röhr:

Nein, nein, das macht er mal selber.

Gottfried Braun:

Gottfried Braun, Jahrgang 1933. Grundschulbesuch in Dresden-Rochwitz 1939‒1943, von der 5. Klasse an Besuch der Schillerschule (Oberschule) in Dresden-Blasewitz. Nach Abitur 1951 zunächst ein Jahr Transportarbeiter in einer Großdruckerei in Dresden (damals Sachsenverlag, später Verlag Sächsische Zeitung). 1952 Beginn des Journalistik-Studiums in Leipzig. Nach dem ersten Studienjahr war eine Spezialausbildung inbegriffen. Da gerade die Entwicklung der landwirtschaftlichen Genossenschaften in den Vordergrund rückte, aber wohl auch, weil ich von einem dörflichen Stadtteil kam und Verwandte in der Landwirtschaft hatte, entschloss ich mich für Vorlesungen zu Agrarökonomie, Ackerbau und Viehzucht usw.

Das vorletzte Studienjahr, also das Jahr vor dem Diplom, war ein Praktikum. Es wechselte immer mal wieder: mal vor dem Studium, mal später. Ich absolvierte es bei der Täglichen Rundschau in Berlin. Das war das Organ des – wie es offiziell hieß – Hohen Kommissars der UdSSR in Deutschland. Die Dienstsprache war Deutsch; der Chefredakteur und seine Stellvertreter sowie die Abteilungsleiter waren sowjetische Offiziere, stellvertretende Abteilungsleiter waren deutsche Journalisten mit Berufserfahrung.

Nach Studienabschluss 1956 hatte ich die Ehre, vier Jahre als persönlicher Assistent von Hermann Budzislawski [Dekan der Fakultät für Journalistik und renommierter Publizist, u.a. ehemaliger Chefredakteur der „Weltbühne“ – Anm. d. Red.] auf dem Gebiet der Pressegeschichte zu arbeiten. Meine erste Dissertation untersuchte „Das Spezifische der journalistischen Methodik des faschistischen deutschen Imperialismus“. Nach der Promotion kam ein Angebot des Zentralinstituts für Jugendforschung. Die stark gestiegene Studentenzahl war ein Argument für den Einspruch höherer Instanzen. Die zweite Dissertation ‒ „Kommunikationsstrategien der grundlegenden journalistischen Mitteilungs- und Argumentationsweisen“ ‒ schloss ich 1989 ab.

Dr. sc. pol. Gottfried Braun

studierte 1952–1956 Journalistik an der Karl-Marx-Universität Leipzig. Von 1956 bis 1991 unterrichtete er am selben Ort Journalistik. 1966 wurde er mit seiner Dissertation A zum Thema „Das Spezifische der journalistischen Methodik des faschistischen deutschen Imperialismus“ promoviert, 1989 folgte die Dissertation B „Kommunikationsstrategien der grundlegenden journalistischen Mitteilungs- und Argumentationsweisen“.

(Foto: Uwe Krüger)

Nach erzwungenem Ende der Hochschullehrertätigkeit und kurzer Zeit an einem Weiterbildungsinstitut arbeitete ich 14 Jahre für die Zweiwochenzeitung Leipzigs Neue, ehrenamtlich. Ich bezog das sogenannte Übergangsgeld und danach Rente. Soviel erst einmal.

Niklas Venema:

Ja, vielen Dank, Herr Braun. Ich denke, wir können Sie dann an den Stellen gern da noch mit einbeziehen und gerade die Erzählung von Herrn Röhr dann auch noch mit Ihrer Perspektive ergänzen.

In den 1950er und 60er-Jahren, als unsere Zeitzeugen hier studiert haben, war diese Einrichtung noch eine Einrichtung im Umbruch, was die Verzahnung mit der Praxis angeht und Studienpläne und auch, welche Anteile in einem Praktikum oder einem Volontariat stattfinden. Also eine Zeit des Umbruchs. Überhaupt die Einrichtung, also Sie alle haben ja an der Fakultät für Journalistik studiert, und Herr Braun, Sie kamen noch 1952 an das Institut…

Gottfried Braun:

… Institut für Publizistik und Zeitungswissenschaft an der Philosophischen Fakultät.

Niklas Venema:

Da sieht man noch die Tradition der bürgerlichen Zeitungswissenschaft aus der Weimarer Zeit. Und dann 1954 gab es mit der Gründung der Fakultät für Journalistik, die schon im Namen eine klare Abgrenzung – auch zum Fach in der Bundesrepublik – und gleichzeitig eine klare berufspraktische Funktion zum Ausdruck gebracht hat: Hier werden Journalisten ausgebildet, die also auch die wissenschaftliche Ausbildung haben. Und zu diesem Fach im Aufbau gehört seit Ende der fünfziger Jahre auch eine massive Expansion dazu. Später, Ende der 60er Jahre, fand der Umbau zur „Sektion Journalistik“ statt. Soviel vielleicht erst einmal zur Einordnung.

Ich möchte jetzt einmal einsteigen und von Ihnen hören, Herr Röhr. Ich habe Ihren Jahrgang und dann Ihr Immatrikulationsjahr genannt – Sie waren ja sehr jung und dazwischen ist ja schon auch einiges passiert. Welche Motivation und welche Vorstellungen hatten Sie da von Ihrem Berufs- und Studienweg?

Karl-Heinz Röhr:

Naja, das ging ja aus dem Lebenslauf schon hervor, dass ich in der Brikettfabrik gearbeitet habe. Und da war ich natürlich in der FDJ, wie wir alle in unserer Lehrwerkstatt. In der Brikettfabrik, wie in allen anderen größeren Unternehmen in der DDR, gab es eine Betriebszeitung, die hieß damals „Im Scheinwerfer des Kumpels“, wurde dann umbenannt in „Scheinwerfer“. Und natürlich legte man Wert darauf, wenn die FDJ irgendetwas machte, dass da was in der Zeitung stand. Und so wurde ich dann beauftragt: du kannst doch mal was schreiben, über unsere Sowieso und Sowieso, und Das und Das und Das. Und auf die Art und Weise hat mich dann der Betriebsdirektor am Haken gehabt, also dass ich dann sozusagen Schreiber wurde, mehr oder weniger.

Und dann gab es eine Anforderung vom Zentralrat der FDJ zu einem Nachwuchslehrgang für Journalismus. Es hieß dann: du bist doch unser Jugendkorrespondent, da musst du hin. Das war dann mit Meinesgleichen zwei Monate in einer Jugendherberge in Königstein in der Sächsischen Schweiz. Jugendfunktionäre und auch ein Deutschlehrer haben uns da unterrichtet. Namhafte Leute aus den DDR-Medien wie zum Beispiel der Vorsitzende des Journalisten-Verbandes der DDR hielten Vorlesungen. Am Ende kriegte man dann eine Urkunde. Darauf war natürlich ein Bild von Stalin.

Und da ich zu den Besten des Lehrgangs gehörte, durfte ich zum Neuen Deutschland als Volontär. Da war ich dann ein halbes Jahr, als ganz junger Kerl, ich war 17 Jahre alt, in Berlin mutterseelenallein, das erste Mal so weit weg und bei einer Zimmerwirtin untergekommen. In der Redaktion vom Neuen Deutschland gab’s dann für Volontäre so ein Wechselspiel, also mal 14 Tage in der Abteilung Berlin, dann 14 Tage in der Abteilung Wirtschaft usw.

Prof. Dr. sc. pol. Karl-Heinz Röhr

1956 bis 1960 Student der Diplom-Journalistik, später Dozent und von 1986 bis 1990 Professor für Grundlagen der journalistischen Methodik an der Karl-Marx-Universität Leipzig. Ein ausführliches Interview zu seiner Biografie findet sich im „Biografischen Lexikon der Kommunikationswissenschaft“.

(Foto: Uwe Krüger)

Ich blieb dann aber bei der Außenpolitik hängen, und ich muss sagen, das war eine sehr interessante Zeit. Die Redakteure dort waren alte Genossen, meist emigrierte Juden, die für einen neuen Aufbau zurückgekommen waren. Die waren alle sehr aufmerksam und helfend und wollten mich auch in einem proletarischen Sinne weiter erziehen. Ich wollte nun aber studieren, aber hatte kein Abitur. Aber fürs Universitätsstudium musste man natürlich auch zu DDR-Zeit Abitur haben. Da gab es die segensreiche Einrichtung der Arbeiter- und Bauernfakultät in der DDR (ABF), die dazu gegründet war, junge Leute, Proletarier wie mich, oder solche, die bei der Wehrmacht gewesen waren und die das Abitur in der Nazizeit nicht machen konnten, mit neuer politischer Ausrichtung zum Abitur zu führen. Da habe ich mich dann dort gemeldet und habe ich drei Jahre an der Arbeiter- und Bauernfakultät in Leipzig studiert. Aber von vornherein mit dem Vorsatz, du studierst mal Journalistik, denn ich kam ja nun schon aus dieser Ecke. So ist es dann auch gekommen, und so kam ich dann 1956, als Gottfried Braun gerade seine Urkunde als Diplom-Journalist kriegte, ins erstes Studienjahr an der Fakultät für Journalistik.

Niklas Venema:

Ich glaube, wir können uns das vorstellen, wie das für Sie war. Sie haben ja angedeutet, als 17-Jähriger in so eine Zeitungsredaktion zu kommen.

Karl-Heinz Röhr:

Das war ja gut besetzt, da kam ich ja nur als Stift sozusagen.

Niklas Venema:

Trotzdem denke ich, als immer noch sehr junger Mann, wie war das denn dann für Sie, an die Universität zu kommen?

Karl-Heinz Röhr:

Für mich war es relativ leicht, weil ich ja sozusagen den Bonus hatte, schon beim Neuen Deutschland gewesen zu sein. Und die haben das unterstützt. Und im Übrigen galt ich immer noch als delegiert von der Brikettfabrik Großzössen als Arbeiterkader, was den Vorteil hatte, dass ich jedes Jahr 30 Zentner Deputatkohle kriegte. Da habe ich dann meiner Mutter immer 15 Zentner abgegeben, und meine künftige Frau und ich hatten dann 15 Zentner für uns. Und dann kriegt man einmal im Jahr einen Buch-Scheck 25 Mark oder sowas. Mehr war das nicht.

Alfred Eichhorn:

Kein Bergmannsschnaps?

Karl-Heinz Röhr:

Bergmannsschnaps kriegte ich natürlich nicht, aber früher als ich Lehrling war, wurde Bergmannsschnaps ausgeschenkt. Aber ich bekam den Käse. Denn es gab tatsächlich Käse für die Bergleute, der wurde verteilt und den mochten manche nicht, dann kriegte ich den auch doppelt und dreifach.

Ja also, das war mein Weg. Man musste also von einem Betrieb delegiert sein für die Arbeiter- und Bauernfakultät, also schon einmal irgendwo gearbeitet haben. Es gab auch eine große Nachfrage, wir waren ein sehr starker Jahrgang an der ABF [Arbeiter und Bauernfakultät] und dann später beim Journalistikstudium weniger. Da schwankten die Zahlen. Wir waren ungefähr 35 in meinem Studienjahr, die immatrikuliert wurden. Später hatten wir auch Jahrgänge mit hundert Leuten.

Niklas Venema:

Können Sie das mal beschreiben, wie sah dieses Studium aus? Der Studienalltag, ganz praktisch?

Karl-Heinz Röhr:

Naja, der Studienalltag war etwas chaotisch. Es gab keine ganz festen Lehrpläne oder so etwas. Bei den Inhalten war alles nicht so ganz stringent, allerdings bei der Organisation schon. Wir hatten ja gar keine richtigen Hochschullehrer. Da war der international erfahrene Budzislawski. Dann kam noch dazu ein Professur Heinrich Bruhn und ein Professor Hans Teubner, beides Antifaschisten, aber keine Forscher. Das war bei Frau Professor Voegt, auch eine Neueinsteigerin, anders. Sie brachte uns ganz enthusiastisch Goethes Faust nahe.

Gottfried Braun:

Und Wilhelm Eildermann!

Karl-Heinz Röhr:

Professor Wilhelm Eildermann war schon früher. Das waren Veteranen. Häufig waren die Seminarleiter auch noch Suchende, vielleicht 40 Jahre alt, aber für uns waren das Uralte. Und die hatten natürlich auch noch keine richtige Erfahrung, die waren ja keine habilitierten Leute oder so. Das kam alles erst später. Im wissenschaftlichen Nachwuchs landeten dann die ersten Absolventen, die jungen Menschen, die dann Hilfsassistent oder Assistentin wurden, wie auch Gottfried Braun.

Wir waren in Seminargruppen aufgeteilt und später gab es durchaus feste Lehrpläne, Natürlich gab es Vorlesungen. Marxismus-Leninismus war zu dieser Zeit trotz unserer politischen Ausrichtung noch keine systematische Fachrichtung.

Karl-Heinz Röhr 1972 als Dozent für Journalistische Methodik / Journalistische Information bei einer Exkursion mit Studenten nach Dresden in die Tanzschule von Prof. Gret Palucca (rechts), einer berühmten Tänzerin und Tanzpädagogin.

(Foto: privat)

Ich erinnere mich, wir hatten eine Vorlesung, mit der Erwartung, dass wir dort die marxistische Grundlehre kriegen. Da sprach ein Schüler von Ernst Bloch, und der meditierte über Raum und Zeit. Interessant, aber zufällig. Genau wie die Diplomarbeit: Die Themen haben wir uns weitgehend noch selber gesucht. Später gab es ja Forschungspläne und Forschungsrichtungen und darauf konnte man sich dann bewerben, das war aber viel, viel später.

Das Praktische fand nur praktisch statt. Also so etwas wie eine didaktische Journalismusausbildung gab es eigentlich kaum. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwelche Übungsarbeiten geschrieben hätten, sondern wir haben dann ein Praktikum in einer Betriebszeitung gemacht oder wir wurden in so ein Land-/Dorf-Zeitungspraktikum geschickt. Also wir haben das dann also sozusagen durch Trial and Error in der Praxis selbst gelernt. Später haben wir das ja richtig systematisiert und ein Übungssystem geschaffen, aber daran war in den 50er Jahren noch nicht zu denken. [Anm. d. Red.: Weiterführendes zur Schaffung des Übungssystems findet sich in einem Vortrag von Karl-Heinz Röhr.]

Institutionen der Journalistik an der Karl-Marx-Universität Leipzig in den 1950er und 1960er Jahren

1951–1954 Institut für Publizistik und Zeitungswissenschaft an der Philosophischen Fakultät

1954–1969 Fakultät für Journalistik

1969–1990 Sektion Journalistik

Berufene Professoren in den 1950er und 1960er Jahren

Prof. Dr. Gerhard Menz (1946–1951)

Prof. Dr. Dr. h. c. Hermann Budzislawski (1948–1967)

Prof. Dr. Eduard Schulz (1950–1951)

Prof. Heinrich Bruhn (1951–1977)

Prof. Wilhelm Eildermann (1951–1957)

Prof. Karl Jakobi (1951–1953)

Prof. Wieland Herzfeld (1952–1958)

Prof. Dr. Basil Spiru (1955–1958)

Prof. Hans Teubner (1957–1959)

Prof. Dr. Hedwig Voegt (1959–1963)

Prof. Dr. Wolfgang Rödel (1962–1987)

Prof. Dr. Dr. h. c. Emil Dusiška (1965–1979)

Prof. Dr. Franz Knipping (1965–1968)

Prof. Dr. Wolfgang Wittenbecher (1969–1991)

Prof. Dr. Uwe Boldt (1969–1990)

Quelle: Professorenkatalog der Universität Leipzig / Catalogus Professorum Lipsiensium (1946–1989), herausgegeben vom Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte, Historisches Seminar der Universität Leipzig, 2009.

Gottfried Braun:

Eine kleine Korrektur vielleicht noch zu den Übungsarbeiten: Ich schrieb unter anderem auch im Bereich Stilistik entsprechende Texte.

Karl-Heinz Röhr:

Ja, wir hatten eine recht instruktive Stilistik-Lehre, das stimmt. Übrigens hatten wir sogar einen Steno-Lehrer.

Gottfried Braun:

Die Lehrveranstaltungen waren auch formell nicht unbedingt chaotisch. Vor allem das sogenannte Selbststudium war ziemlich ausgeprägt. Wir lebten zum großen Teil im Internat mit Bibliothek in der Tieckstraße, in der Nähe des Instituts bzw. der Fakultät. Ich habe, wie gesagt, während des Studiums auch Übungstexte geschrieben, etwa ein Porträt über einen Nigerianer, den ich im Internat kennenlernte. Er war wie andere junge Nigerianer nach einem niedergeschossenen Bergarbeiterstreik von der DDR aufgenommen worden. Die Arbeit bewertete übrigens Klaus Höpcke, späterer Vize-Kulturminister der DDR.

Im Praktikum bei der Täglichen Rundschau konnte ich dann alles Mögliche verfassen: Berichte und Reportagen, einen Kommentar zum Verbot der FDJ in der Bundesrepublik, einen Leitartikel und Glossen. Die Tägliche Rundschau wurde 1955 eingestellt, und ich kam noch kurz zur Lokal-Abteilung des Neuen Deutschland.

Gottfried Braun (Mitte) und Kommilitonen Anfang der 50er Jahre auf dem Weg vom Internat zum Hörsaal, auf dem Gelände der Tieckstraße 2.

(Foto: privat)

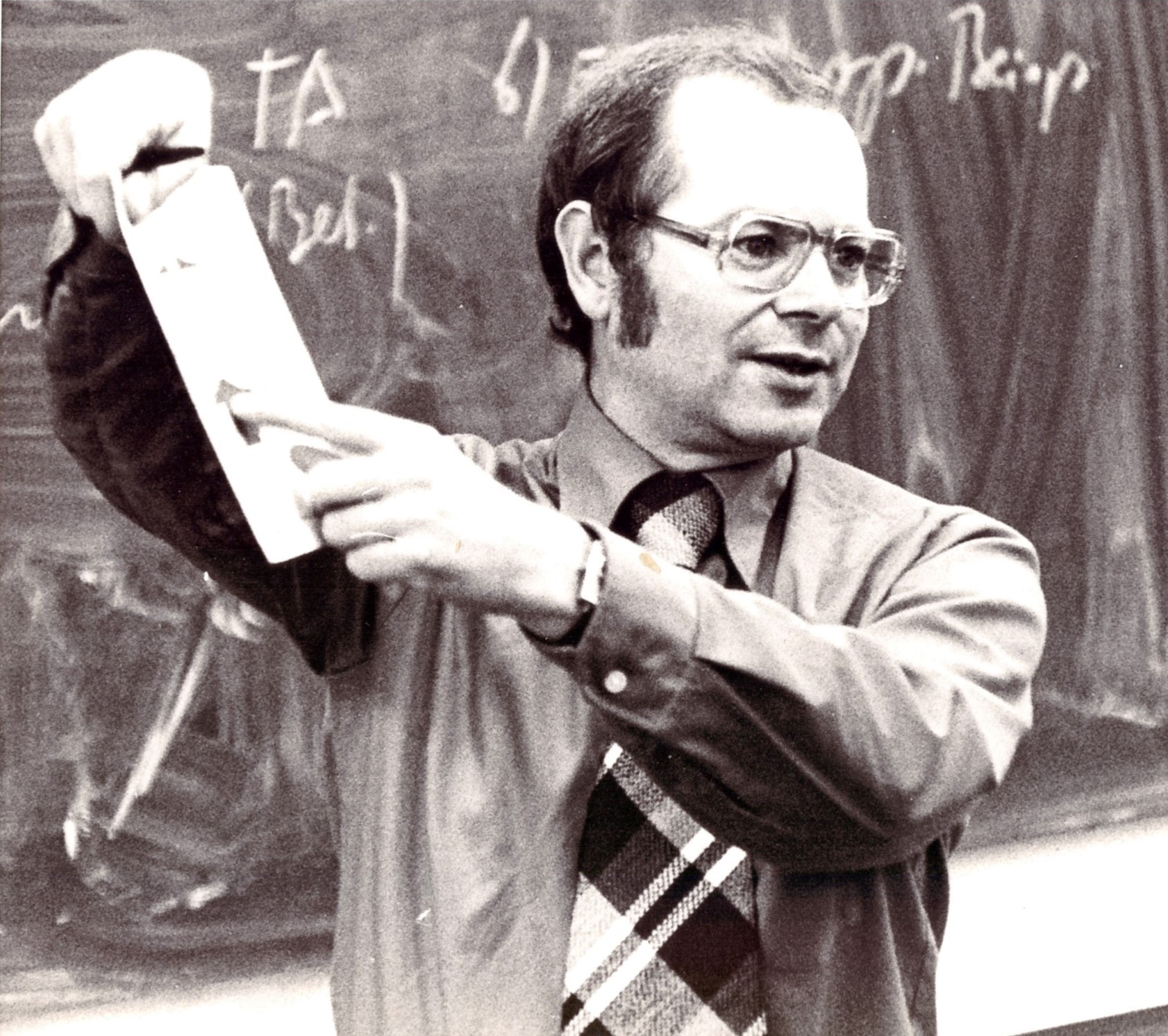

Gottfried Braun zu Beginn der 70er Jahre, im Seminar dozierend über analytische Genres sowie über die Methodik der Argumentation.

(Foto: privat)

Niklas Venema:

Genau diese Verzahnung von Theorie und Praxis beschäftigt ja die Journalistikwissenschaft bis heute. Ich kenne das nur aus den Quellen, dass es eigentlich immer diese Debatte gab: Wir brauchen mehr Praxis im Studium, und wie bauen wir es ein? Gerade vor dem Hintergrund interessiert mich dann noch: Herr Röhr, wann fiel denn die Entscheidung, Sie gehen nicht zum Zentralorgan zurück oder in andere Redaktionen, sondern Sie bleiben an der Uni?

Karl-Heinz Röhr:

Solche Entscheidungen waren bei uns ja nicht ganz freiwillig. Es gab eine sogenannte Einsatzkommission, und wenn das Studium zu Ende war, dann wurde man vor die Einsatzkommission geladen. Und da hatte man schon einen internen Plan, wo wer hingeht. Später wurde das dadurch etwas vereinfacht, weil die Studenten ja alle vor dem Studium ein Volontariat machten. Da wollte natürlich die Redaktion, die jemanden zum Studium geschickt hat, den wieder zurückhaben. Was aber dann dazu führte, dass derjenige, der meinetwegen bei der Volkswacht in Gera Volontär gewesen war und der nun gerne zum Fernsehen möchte, da nicht hinkommen konnte, weil ja die Redaktion der Volkswacht ihre Hand darauf legte.

Und als es bei mir soweit war, da sollte ich nach Berlin gehen. Ich hatte aber eine kranke Mutter und ich habe auch sehr zeitig geheiratet, und da wollte ich unbedingt in Leipzig bleiben. Und da war guter Rat teuer. Und da hat man dann gesagt: Na gut, dann gehst du als Redakteur an die Universitätszeitung, wo ich dann auch fast drei Jahre Redakteur gewesen bin. Dann hat aber die Frau Professor Voegt, damals Prorektorin für die Forschung und den wissenschaftlichen Nachwuchs, mit mir einen sogenannten Vorvertrag abgeschlossen, in dem ich mich verpflichtete, nach Abschluss meiner Tätigkeit bei der Universitätszeitung zurück an die Fakultät zu kommen. Denn sie hatte ja auch Auflagen, den Lehrkörper wieder mit geeigneten Kräften aufzufüllen.

Der Schauplatz des Studiums in den 50er und 60er Jahren: Das Hauptgebäude der Leipziger Journalistik in der Tieckstraße Ecke Wundtstraße (Südvorstadt) im Jahr 1953.

(Foto: Bundesarchiv, Bild 183-18814-0004 / Illner / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de)

Jochen Schlevoigt:

Und mit proletarischen Elementen.

Karl-Heinz Röhr:

Ich war ein ausgesprochen günstiges proletarisches Element. [allgemeine Heiterkeit] Und auf die Art und Weise bin ich dann sehr einvernehmlich an die Fakultät für Journalistik zurückgekommen. Und da wurde ich dann Nachfolger von Gottfried Braun als Assistent bei Professor Budzislawski. Das war eine sehr gute Zeit, weil mich das zeitlich gar nicht so sehr belastete. Denn der Professor fuhr jeden Nachmittag ohnehin nach Hause (wurde gefahren!) und las seine Westzeitungen. Und außerdem war das ein sehr erfahrener, interessanter und anregender Mensch. Und so ist dann meine Tippeltappeltour auf der akademischen Leiter zustande gekommen.

Niklas Venema:

Ich habe das Gefühl, zu Budzislawski kommen wir auch nochmal zurück. Ich glaube, mindestens drei Exemplare des Buches sind im Raum. [Anm.: Gemeint ist das Buch von Daniel Siemens „Hinter der Weltbühne – Hermann Budzislawski und das 20. Jahrhundert“, Aufbau-Verlag Berlin 2022.] Aber erstmal würde ich Sie, Herr Eichhorn, als nächsten in der Reihe, bitten zu erzählen. Denn Sie haben ja ihr Volontariat bei der Freiheit, also auch in einer Tageszeitung absolviert, haben es aber geschafft, da nicht hin zurückdelegiert zu werden, sondern dann zum Rundfunk zu gehen. Wie war das denn bei Ihnen, wie kam das?

Alfred Eichhorn:

Ich hatte eine Tante Ilse und die hat zu Rudi Singer, einem wichtigen Politiker und Medienfunktionär, gesagt: Rudi, ich habe da einen Neffen, der möchte gern Journalist werden. Und da hat Rudi Singer gesagt: Ja dann schick ihn doch her. Da bin ich nach Halle gefahren, wurde im FDJ-Klubraum untergebracht, habe ein Jahr in der Stadtredaktion gearbeitet. Es ist ein reiner Zufall, dass Rudi Singer dann noch mal mein Chef wurde, beim Rundfunk der DDR. Ich habe, nebenbei gesagt, nie ein Wort mit Rudi Singer gesprochen.

Als ich hierherkam – ich war 19 – an die Fakultät, war das ganz eigenartig. Die Frauen aus Berlin hatten alle schon einen Mann in Berlin, der was mit Medien zu tun hatte, und trugen auch alle Dederon-Mäntel, „Nato-Planen“ nannten wir die. Und wir hatten Männer im Studienjahr, die kamen zurück mit einer Stange Zigaretten. Ich wusste zu der Zeit noch gar nicht, dass Zigaretten auch in Stangen abgepackt werden können. Also es war schon ein erlesenes Völkchen. Aber da ich da sozusagen der Jüngste war, waren die alle sehr lieb zu mir.

Alfred Eichhorn

1963-1967 Journalistik-Student an der Karl-Marx-Universität Leipzig, danach Rundfunkjournalist, letzter Chefredakteur von Radio DDR und Redakteur bei SFB bzw. RBB. Die Biografie findet sich auf seiner Website.

(Foto: Uwe Krüger)

Wenn ich mir die Zeit noch einmal vergegenwärtige, das war zwei, drei Jahre nach dem Mauerbau. An dem Sonntag, als die Mauer gebaut wurde, fuhr ich ins GST-Lager und habe Willy Brandt im Radio gehört. Das war eine Bankrotterklärung der Zone, das hat mir völlig eingeleuchtet. Als Stalin starb, das war fast zehn Jahre vorher, war er abgebildet über alle Spalten der Leipziger Volkszeitung, da sagte meine Mutter, eine Hausfrau, zu mir: Junge, wenn das mal rauskommt, was der alles auf dem Kerbholz hat! Also es war bekannt. Eigenartig nicht? Und in diesem Zwiespalt bin nicht nur ich aufgewachsen. Du hast das und jenes gehört und hast es aber im Gespräch nie verwendet oder verwenden können. Das ist eine ganz schizophrene Situation, in der Leute meiner Generation aufgewachsen sind, quasi gespalten im Kopf. Als durch Großzössen, was Röhr schon erwähnte, die Lehrlinge marschierten in FDJ-Jacken mit Fackeln über den Sportplatz, da sagten die Leute: Mensch, das ist ja wie bei den Nazis. Also man war hin und hergerissen in vielen Dingen.

1963 war außerdem ein wichtiges Jahr: Nicht nur dass Kennedy in Berlin war mit diesem „Ich bin ein Berliner“, er ist im gleichen Jahr auch ermordet worden. Ulbricht hatte große Reformen angestoßen. Egon Bahr, Wandel durch Annäherung, eine große politische Theorie, ist an der Fakultät mit uns nie besprochen worden. „Pacem in Terris“, die Enzyklika des Papstes. Alle diese Weltereignisse fanden an der Fakultät kaum statt. Jugend-Kommuniqué und lauter solche Dinge. Wir haben relativ wenig in meiner Umgebung an der Fakultät über Tagesjournalismus und solche Dinge gesprochen. Es gab drei verschiedenfarbige Broschüren, wir nannten die Günter-Mittag-Broschüren, die hoch- und runterdekliniert wurden. Aber dass es einen Meinungsaustausch gab, daran kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Das hat sich auf jeden Fall fortgesetzt, als ich dann viele Jahre später zum SFB kam, auch da gab es in den Redaktionen kaum oder gar nicht Diskussionen über politische Dinge, wo man sich hätte positionieren oder wo man sich hätte zu erkennen geben müssen. All das war nicht.

Aber da Sie noch zum Journalismus fragen: Ich bin in einer Kneipe groß geworden, in einer Bergarbeiter-Gaststätte, deshalb meine Bemerkung zum Bergmannsschnaps. Und das große Idol dieser Jahre, dessen Tod ist vor drei, vier Tagen bekannt geworden, war Heinz Florian Oertel – also der Mann mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Art und Weise, Farbe in die relativ graue DDR zu bringen. Das hat mich für den Beruf begeistert. Ich habe in der Kneipe als Heranwachsender mit 12, 13 Jahren in der Badewanne die Reportagen von Oertel nachgesprochen und habe von den Gästen Schokolade bekommen. Das hat sich aber dann noch qualifiziert: Ich habe mir ein Mikrofon gekauft, zehn Mark mit einer Flachbatterie, da habe ich in der Kneipe diese ganzen Sachen kommentiert: Täve Schur wird Weltmeister, Helmut Recknagel gewinnt die Vierschanzentournee – das habe ich aufgesagt. Und es gab in der DDR eine Bewegung, die hieß „Junge Talente“. Mit der Nummer bin ich dann auf irgendwelchen Plätzen und in irgendwelchen Sälen aufgetreten und habe mindestens dreimal die Wilhelm-Pieck-Biografie rot eingebunden gewonnen, als erster oder zweiter Preisträger. [allgemeine Heiterkeit] So ist mein journalistischer Enthusiasmus entstanden. Und ich hatte keinerlei Hindernisse oder Querelen auf den Weg in den Beruf. Viele erzählen ja, es müsse furchtbare Aufnahmeprüfungen gegeben haben. Ich habe keine Aufnahmeprüfung gemacht. Die gab es wohl später, aber mir ist das erspart geblieben.

Alfred Eichhorn (rechts) kurz nach Abschluss seines Studiums 1967 als Moderator der Sendereihe „Das müsste doch zu machen sein“ von Radio DDR.

(Foto: Radio DDR/Strauss)

Niklas Venema:

Vielleicht kommen wir jetzt zu Herrn Schlevoigt, der ein Jahr später anfing zu studieren. Sie hatten zuvor bei der Leipziger Volkszeitung volontiert. Wie kam diese Motivation zustande, oder auch eher ein Zufall?“

Jochen Schlevoigt:

Kein Zufall. Bei mir verlief im Unterschied zu den drei Herren alles ganz geregelt. Ich habe mich in der zwölften Klasse zum Studium beworben. Zu Journalismus kam ich, weil ich an allem interessiert war. Zuerst wollte ich Tierarzt werden, dann Architekt, dann Funkoffizier auf einem Wirtschaftsschiff. Bei der Interessiertheit blieb eigentlich nur Journalismus als die Profession, wo alles vorkommt.

Ich habe schon als junger Mensch Medien gefressen. Ich habe von 1954 bis 1960 jeweils die Sommerferien bei einem Onkel im Westen verbracht und da lag immer schon für mich ein Jahrgang Stern und ein Jahrgang Spiegel bereit. Den Spiegel habe ich ein bisschen selektiv angeschaut und den Stern nicht nur wegen der hübschen Mädchen, die drin vorkamen – die kamen in der DDR erst ein bisschen später vor –, sondern vor allem wegen der Bildreportagen und wegen der Darstellung der politischen Situation. Der Stern war damals ein wichtiges Medium, das später die neue Ostpolitik von Brandt vorbereitete, aber das war schon in den 60er Jahren zumindest ansatzweise auch schon drin. Der Spiegel war da noch viel konservativer in der politischen Ausrichtung, Stern war schon ein bisschen mutiger. So also habe ich mich entschieden: Studienwunsch Journalistik. Da muss es schon irgendein Aufnahmegespräch gegeben haben, dort wurde ich gefragt: Bevor Sie zum Studium gehen, müssen Sie in die Praxis – entweder zur Armee oder als Werktätiger in die Produktion. Da entschied ich mich für die Produktion und bekam die Nachricht, du trittst am 1. August 1961 im Elektrochemischen Kombinat in Bitterfeld an. Ich arbeite dort ein Jahr – so war der Plan.

Am 13. August, da hatte ich gerade am Wochenende frei, hörte ich die Nachrichten auf der Fahrt nach Leipzig und war erst einmal sehr empört, dass die Grenze zugemacht wurde, weil ich da nicht mehr den Stern lesen konnte. Das Übrige war mir suspekt. Ich habe später oft überlegt, angenommen ich wäre in dem Sommer auch noch bei meinem Onkel im Westen gewesen: Wäre ich dann dort geblieben oder nicht? In der ersten Empörung wäre ich vielleicht dort geblieben, beim Überlegen wäre ich wahrscheinlich wieder nach Leipzig zurückgekehrt. Nicht nur, weil meine Eltern hier noch lebten, sondern weil ich doch mehr mit dem gesellschaftlichen System verbunden war. Ich komme auch aus einem proletarischen Milieu. Mein Großvater war Schlosser, mein anderer Großvater– den ich nicht mehr erlebt habe – war Blattvergolder, also er hat in der Buchproduktion die kostbaren Umschläge veredelt. Mein Vater ist gelernte Chemiegraf (das war früher der Mensch in einer Druckerei, der die Fotos druckbar macht).

Im September gab es ein FDJ-Aufgebot zur Stärkung der Nationalen Volksarmee und meine Kollegen bearbeiteten mich: Wieso machst du das nicht? Sie haben mich überzeugt. Wer dahinter steckte, weiß ich nicht – ob da jetzt die Fakultät irgendwie Signale gegeben hatte, dass unsere delegierten Kader doch nun zur Armee sollen, oder ob das EKB [Elektrochemisches Kombinat Bitterfeld, Anm. d. Red.] schöne Zahlen melden sollte. Ich war dann anderthalb Jahre Armist. Dann gab es wieder ein Aufnahmegespräch, ob man nun wirklich zum Studium bereit und reif ist. Ich war es offenbar und kriegte dort als Volontariats-Redaktion die Leipziger Volkszeitung zugewiesen. Also nicht durch irgendwelche merkwürdigen Beziehungen und Zufälle wie bei Alfred Eichhorn, sondern ich war von der Fakultät dort hingeschickt worden, wahrscheinlich weil ich ein Leipziger bin und keine Wohnung brauchte. Ich habe das erste halbe Jahr in der Lokalredaktion Grimma verbracht und das zweite halbe Jahr in der Abteilung Landwirtschaft. Das hieß damals nicht Volontariat, sondern Vorpraktikum. Vom Praktikumsplan her hätte ich auch noch vier Wochen in der Druckerei verbringen müssen. Aber da ich im UTP [Unterrichtstage in der Produktion, Anm. d. Red.] ein Jahr lang jede Woche einen Tag in der Druckerei verbracht habe, , kannte ich mich da aus und das habe ich dann der LVZ gesagt. Und die waren froh, dass ich dann in dem Monat noch redaktionell arbeiten konnte.

Dr. Jochen Schlevoigt

1964-1968 Student der Journalistik an der Karl-Marx-Universität Leipzig. Ab 1968 war er wissenschaftlicher Assistent, nach der Promotion zum Thema „Das Foto in der Tageszeitung“ 1979 dann wissenschaftlicher Oberassistent an der Sektion Journalistik. Ab 1991 arbeitete er am neu gegründeten Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft als Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Lehrkraft für besondere Aufgaben, später Lehrbeauftragter, zuständig vor allem für die Lehrredaktion „Campus“.

(Foto: Uwe Krüger)

Mein Studium begann dann mit einem Ernteeinsatz Hackfrucht-Ernte im Oderbruch. Während des Vorpraktikums hatten wir aber einmal im Monat samstags schon eine Lehrveranstaltung bei Professor – damals noch nicht Professor – Werner Michaelis, wo unsere journalistischen Produkte aus dem Volontariat durchgesprochen wurden. Da ging es um Themenfindung, Themenzuspitzung, Rezipientenbezug, Sprache und Stil. Michaelis hat das damals harmloser formuliert, er wollte uns ja Mut machen. Sprache und Stil beschäftigten uns dann aber das gesamte Studium über – bei mir zu großen Teilen bei Michaelis –, wofür ich noch heute dankbar bin.

Und dann das Studium: Es war weiter sehr praxisverbunden, mit noch wenig Journalistik-Theorie. Wir kamen aus den Redaktionen und wussten, wovon die Rede ist. Das ist bei heutigen Studenten nicht immer so. Wir hatten im ersten Studienjahr ein Agentur-Praktikum, vier Wochen im Frühjahr. Das fünfte Semester war ein Praktikumssemester. Da war ich bei ADN Zentralbild.

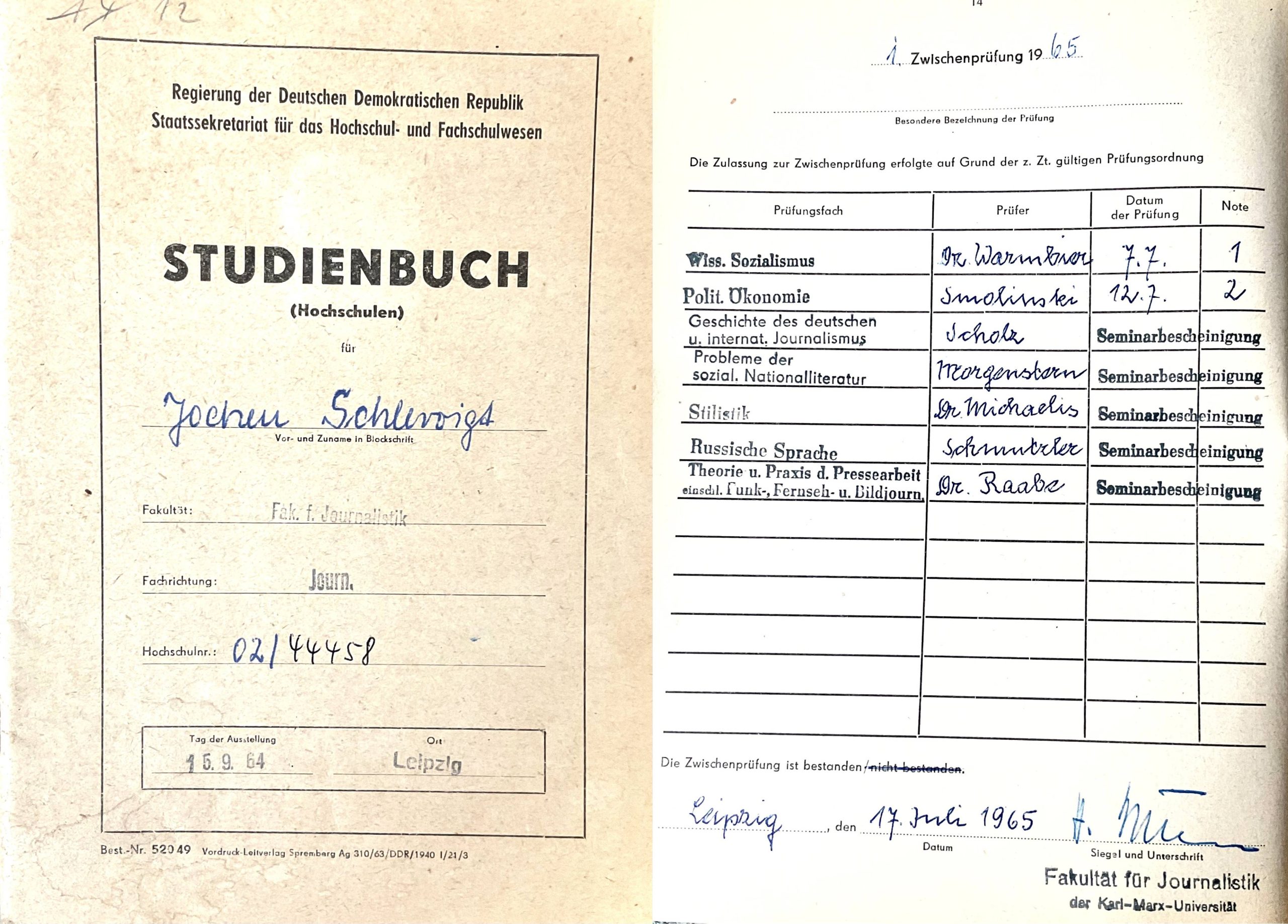

Auszug aus dem Studienbuch von Jochen Schlevoigt.

(Foto: Jochen Schlevoigt)

Was hat mir das Studium selbst gegeben, im Rückblick? Also erstens wurde das, was ich in gewisser Weise schon als Minimal-Berufserfahrung hatte, weiterentwickelt und gefestigt. Das war das Eine. Das Andere aber, wir haben dort sehr viel Allgemeinbildung bekommen, nicht nur ML [Marxismus-Leninismus, Anm. d. Red.]. Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus hatte mein Studienjahr zusammen mit den Wirtschaftswissenschaftsstudenten bei Professoren, die später in der Akademie der Wissenschaften Karriere machten. Zweites ML-Fach war dann Philosophie, bei Leuten wie Helmut Warmbier, Gerhard Jung und Wolfgang Kliem. Und die haben in ihren Lehrveranstaltungen sehr wohl aktuelle Fragen und problematische Sachen eingebaut. Im übrigen Unterricht spielten die auch eine Rolle, aber wirklich zugespitzt unter ihren philosophischen oder soziologischen Aspekten, damals hieß das „Wissenschaftlicher Kommunismus“. Die haben die aktuellen Fragestellungen wirklich provozierend in den Raum gestellt und in den Seminaren haben wir das auch diskutiert. Die Pol-Ök-Seminare allerdings waren stinklangweilig. Da haben wir gerechnet, wie die verschiedenen Kapitalelemente zum Profit führen. Das war Rechen-Unterricht vierte, fünfte Klasse und das im Seminar der Hochschule. Das war nicht so spannend…

Karl-Heinz Röhr:

Das war Karl Marx!

Jochen Schlevoigt:

Die Theorie haben wir in der Vorlesung gehört. Im Seminar sollte das eigentlich vertieft werden.

Ich hatte das Glück, die letzte Vorlesungsreihe von Hermann Budzislawski zu erleben, die dann zum Buch wurde [gemeint ist Hermann Budzislawski: „Sozialistische Journalistik – Eine wissenschaftliche Einführung“, Karl-Marx-Universität Leipzig 1966]. Also, meine These: Unser Studium hat uns vorwiegend gute Allgemeinbildung gebracht. Dabei spielten deutsche Literatur und Weltliteratur eine große Rolle.

Karl-Heinz Röhr:

Ja, die Frau Professor Voegt darfst du nicht vergessen. [Hedwig Voegt las über deutsche jakobinische Literatur und Publizistik 1789–1800. Anm. der Red.]

Jochen Schlevoigt:

Die war bei mir nicht mehr aktiv. Hast du vielleicht bei ihr noch etwas gehabt?

Alfred Eichhorn:

Ja. Und auch Wolfgang Rödel hat uns sehr beeindruckt, der braungebrannt war, gut angezogen war, gewisse Manieren hatte.

Karl-Heinz Röhr:

Ein Gentleman!

Alfred Eichhorn:

Ein Gentleman. Dem war jegliche FDJ-Attitüde fremd.

Alfred Eichhorn:

Und er hat uns vor allen Dingen, völlig unerwartet zu jener Zeit, über westdeutsche Literatur erzählt. Heinrich Böll, Gruppe 47 und weiß der Teufel was. Da hat man natürlich mit solchen Ohren hingehört, denn das war nicht jeden Tag so.

[Einwurf aus dem Publikum:]

Seine Antrittsvorlesung war Beckett und die deutsche Nationalliteratur im großen Hörsaal der Mediziner. Da war die ganze Fakultät dabei. Das war pickepackevoll.

Niklas Venema:

Wir können das mit den Studieninhalten gerne auch noch vertiefen. Wahrscheinlich müssen wir die Geschichte mit Budzislawski auflösen, die angedeutet wurde.

Jochen Schlevoigt:

Also aus meiner Sicht bekamen wir vor allem eine recht breite Allgemeinbildung. Ich war insofern ein braver Student, als dass ich zu jeder Lehrveranstaltung – bis auf vier Stück – vorbereitet kam. Ich hatte in meiner Seminargruppe den Spitznamen „Der Seminarist“ – eine Figur aus einem literarischen Werk, das wir im Unterricht diskutiert hatten. Mir wären die Lehrveranstaltungen sonst als vergeudete Zeit vorgekommen.

Ich habe mich dann spezialisiert auf Bildjournalismus. Da gab es Arnold Hoffmann, Dozent für Bildjournalistik. Der hatte darüber promoviert, das war eine nützliche Arbeit. In den Bildjournalismus-Lehrveranstaltungen waren wir nur vier oder fünf Leute, meine zweite Spezialisierung war Innenpolitik. Ab dem dritten Studienjahr musste man sich für Medienrichtung und Fachrichtung erklären und hatte dann spezielle Lehrveranstaltungen. Also Bildjournalismus, daher auch mein Praktikum bei ADN Zentralbild. Im Einsatzgespräch kurz vor Ende des Studiums ging ich davon aus, ich werde zu Zentralbild geschickt. Das war die ganz normale Erwartung. Wir haben vor dem Studium unterschrieben, dass wir nach dem Studium für drei Jahre dorthin gehen, wo die Gesellschaft uns braucht.

Karl-Heinz Röhr:

Das war üblich.

Gottfried Braun:

Bei uns noch nicht.

Jochen Schlevoigt:

Für uns war das von vornherein klar. Das ganze Studium war ja kostenfrei und man kriegte ein Stipendium. Ich ging zur Einsatzkommission. Ich war zwar schon verheiratet, wohnte aber noch bei meiner Mutter, meine Frau wohnte bei ihren Eltern mit unserer Tochter Ich ging davon aus, dass ich zu Zentralbild geschickt werde. Und dann sagte einer von der Einsatzkommission, Georg Förster von der Abteilung Agitation im ZK der SED: Na bei dir ist das klar. Ich: Zentralbild. Er: Nein, nein, wir brauchen dich hier. Arnold Hoffmann wollte Professor werden, das konnte er mit Bildjournalismus nicht und ging in eine andere Richtung. Da sollte ich seinen Unterricht nach und nach übernehmen. Also für mich wurden die Weichen immer von anderen gestellt: erst nach Bitterfeld ins Elektrochemische Kombinat, dann zur LVZ und dann zur – damals noch – Fakultät für Journalistik.

Jochen Schlevoigt 1971 Jahre als junger Wissenschaftlicher Assistent an der Sektion Journalistik, einem Studenten den Bildjournalismus erklärend.

(Foto: Jean Michel Cavalli)

Niklas Venema:

Vielen Dank an Sie für diese sehr spannenden Ausführungen. Ich würde gerne die Runde auch gleich öffnen für Ihre Nachfragen zu den Biografien, den Schilderungen zum Studium, verschiedenen Aspekten, die jetzt schon angedeutet wurden oder etwas ganz anderes.

[Frage aus dem Publikum:]

Ich habe eine Frage an alle drei. Ich habe 2002 hier angefangen. Mich würde interessieren, wie die Verteilung von Männern und Frauen in den Anfängen war. Erinnern Sie sich noch, wie der Frauenanteil war?

Karl-Heinz Röhr:

Ich glaube, der war halbe-halbe.

Alfred Eichhorn:

Ja.

Karl-Heinz Röhr:

Also wir haben da eigentlich nie ein Problem gehabt. Das einzige Problem dann später war, dass die Mädels im vierten Studienjahr das nutzten, wenn sie nicht mehr ganz so belastet waren, weil ja die Diplomarbeiten im Vordergrund standen, und dass sie dann schwanger wurden, weil sie das nutzen wollten, solange sie noch im Studium waren. Aber für uns in den Seminaren und Gruppen hat es eigentlich nie eine Rolle gespielt. Wir waren immer halbe-halbe. Wir hatten auch weibliche Lehrkräfte. Da war es, glaube ich, nicht halbe-halbe. Aber wir haben nie eine irgendwie geartete feministische Diskussion gekannt.

Jochen Schlevoigt:

War bei uns schon anders. Eigentlich waren für unser Studienjahr 30 Studienplätze geplant. Weil aber die Parteiführung beschlossen hatte, 1969 das zweite DDR-Fernsehen aufzumachen, war klar, es wird journalistischer Nachwuchs gebraucht, und da ist unsere Immatrikulationszahl von 30 auf 50 erhöht worden. Das waren am Ende bloß 46. Wir waren organisiert wie vorher in der Schule, in Seminargruppen, die aber sich von Schulklassen nicht unterschieden bis zum zweiten Studienjahr, im dritten Studienjahr gab es durch die Spezialisierung dann eine Aufteilung. Bei uns war der Männeranteil deutlich dominierend, in meiner 21-köpfigen Seminargruppe waren fünf Frauen und 16 Männer.

Alfred Eichhorn:

Ich glaube, es gab ein extra Internat für Mädchen, „Jenny Marx“…

Karl-Heinz Röhr:

Aber für die ganze Uni.

Alfred Eichhorn:

Für die ganze Uni, aber nur Mädchen…

Jochen Schlevoigt:

Es gab aber viel Herrenbesuch dort.

Karl-Heinz Röhr:

[lacht]

Niklas Venema:

Herr Steinmetz hatte sich gemeldet.

Rüdiger Steinmetz:

Zwei Sachen: zum einen eine Ergänzung und zum anderen eine Frage, die nochmal in die 50er Jahre zurückgeht. Zuerst einmal, ich bin zum 01. Oktober 1992 hier herberufen worden, so dass ich diese Übergabe, diese Transformation von der Sektion Journalistik in die Nachwende-Journalismus- und Medienausbildung an dieser Universität miterlebt habe. Ich erlebte folgende Episode: Als ich am 1. Oktober 1992 in mein neues Büro in Raum 5.15 im Turm [gemeint ist das Universitäts-Hochhaus am Augustusplatz, Anm. d. Red.] kam, war ein Panzerschrank drin. Und dieser Panzerschrank war offen. Mein Büro war der Raum des ehemaligen Kaderbeauftragen. Ich machte den auf, und auf rotem Samt fand ich eine kleine Lenin-Büste, die er mir hinterlassen hat sozusagen. Und in den oberen eingebauten Schränken waren die gesamten Kaderakten der Sektion. Es war interessant, das dort vorzufinden und manchmal abends, nach langen Arbeitstagen, dort drin zu lesen.

Herr Eichhorn ragt auch in die jüngere Gegenwart hinein. Er hat uns in der Anfangsphase von Mephisto 97.6 [das 1995 gegründete Lokalradio der Uni, Anm. d. Red.] als Berater zur Verfügung gestanden. Frau Dr. Hoyer und andere haben im Sommer 1994 philosophiert, was man mit so einem Radio machen kann, und da hat Herr Eichhorn auch einige Ideen beigesteuert. Herr Schlevoigt natürlich sowieso, in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben und der auch ganz viel auf der fotografischen Ebene geholfen hat. Zusammen mit Dr. Siegfried Schmidt, Dr. Margarete Keilacker, Dr. Hartmut Warkus, der aus der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät kam, und Dr. Tilo Prase, der auch aus der Zeit zuvor hineingeragt hat, und Dr. Antje Enigk. Das sind alles wichtige Personen aus der Übergangszeit. Mit Herrn Röhr hatten wir, also Prof. Dr. Karl-Friedrich Reimers als Gründungsdekan und ich, in der ganz frühen Phase zu tun.

Jetzt meine Frage: Anfang der 50er-Jahre gab es ja auch durchaus Personen aus dem Institut – oder ab 1954 der Fakultät – die dann in den Westen gegangen sind. Etwa Manfred Jäger, Jahrgang 1934, der hier studiert hat und dann gegangen ist, von den 1960ern bis in die 1990er Jahre für den Deutschlandfunk gearbeitet und das Thema DDR-Literatur sehr stark aufgearbeitet hat [ein Nachruf auf den 2024 verstorbenen Manfred Jäger findet sich hier, Anm. d. Red.]. Wie ist man generell mit diesen Menschen oder mit der Erinnerung an diese Menschen umgegangen, die in den Westen gegangen sind?

Alfred Eichhorn:

Abgehauen nach dem Westen ist aus meinem Studienjahr, aus meiner Umgebung überhaupt keiner.

Jochen Schlevoigt:

Na da war die Grenze schon zu, da war es nicht mehr so einfach.

Karl-Heinz Röhr [zu Gottfried Braun]:

Kennst du einen Herrn Jäger?

Gottfried Braun:

Nein. Aber man hatte seine Erlebnisse. In der Zeit, als die DDR-Seite wie auch Moskau die Losung „Deutschland an einen Tisch“ verfolgte und unbedingt die Abspaltung und Westintegration der BRD verhindern wollte, ergab sich Sportverkehr. Ich war als Schachsportler während des Studiums unter anderem in Nordrhein-Westfalen, und in Wuppertal begegnete mir ein ehemaliger Student von uns. Es war eine ganz komische Begegnung: während laufender Partie, ich wollte mich nicht ablenken lassen. Die Umstände entledigten mich der Aufgabe, mich mit ihm zu unterhalten.

Und natürlich kannten wir auch den wissenschaftlichen Assistenten Reiner Kunze, der Ihnen vielleicht als Poet bekannt ist. Er befasste sich vorrangig mit dem Feuilleton (als Genre); ich empfand ihn als strengen Marxisten …

Alfred Eichhorn:

Muss man sagen.

Gottfried Braun:

Und man hat dann seine Entwicklung weiterverfolgt, aber ohne persönliche Berührung.

Karl-Heinz Röhr:

Da gab es mal eine FDJ- oder Parteiversammlung, da ging Reiner Kunze zum Pult und hielt eine flammende Rede mit dem Kernsatz: „Wir müssen aus dieser Fakultät endlich eine schreibende Fakultät machen.“ Er war unzufrieden damit, dass bei uns zu wenig geschrieben, zu wenig geübt wurde. Und wir als Studenten waren natürlich da sehr angetan von einer solchen Forderung. Ob das dann mit dazu geführt hat, dass dann irgendwelche Leute den Kunze Maß genommen haben, das weiß ich nicht. Jedenfalls verließ der uns kurze Zeit darauf, der blieb aber noch in der DDR, der ging ja nicht nach Westen. Der musste dann irgendwo als Hilfsschlosser im Schwermaschinenbau arbeiten. Sein Aufstieg in der Bundesrepublik ist ja dann später erfolgt. Wir hatten dann mit ihm aber nichts mehr zu tun. Aber er war bei uns ein sehr anerkannter und aktiver junger Assistent.

[Frage aus dem Publikum:]

Ich habe eine Frage an Herrn Braun zu den 50er Jahren. Mir wurde zur Wendezeit das Buch von Brigitte Klump „Das rote Kloster“ auf den Tisch gehauen [gemeint ist „Das rote Kloster – Eine deutsche Erziehung“, Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 1978, Anm. d. Red.]. Ich habe 1981 hier angefangen zu studieren und würde gern wissen: Entsprechen die Schilderungen dieser Frau, die anfangs für das System war und dann offenbar rausgedrängt wurde, annähernd der Situation, wie Sie es erlebt haben?

Gottfried Braun:

Also ich habe sie noch optisch vor mir, ihre Erscheinung. Sie war nicht in meinem Studienjahr, wahrscheinlich im Jahr vor mir, so dass ich nicht direkt mit ihr zu tun hatte…

Karl-Heinz Röhr:

Ich kann dazu was sagen.

Gottfried Braun:

Er hat das Buch gelesen. Ich habe mir das verboten, weil ich ahnte, worauf es hinausläuft.

Karl-Heinz Röhr:

Dazu kann ich Folgendes sagen. Die war im vierten Studienjahr, ich im ersten, ich glaube, die war auch Genossin. Und die hatte eine besondere Beziehung über Budzislawski zum Brecht-Theater.

[Der Fragesteller von vorhin:]

Mich interessiert, ob die Zustände zutreffen?

Karl-Heinz Röhr:

Jaja, ich muss das nur mal kurz erklären. Brecht und Budzislawski waren ja befreundet und waren Datschen-Nachbarn an irgendeinem See, und dadurch ist auch die Helene Weigel mal bei uns gewesen. Und dann haben sie diese Klump kennengelernt, und die Klump ist ja dann mal kurze Zeit nach dem Studium Assistentin bei Weigel gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat dann dieses Buch geschrieben, nachdem sie schon weg war.

[Der Fragesteller von vorhin:]

20 Jahre danach.

Karl-Heinz Röhr:

Ich glaube früher, jedenfalls hat sie ihren ganzen Frust und Hass, den sie hatte, in das Buch hineingeschrieben. Also, um das mal auf einen Punkt zu bringen: Es ist zu einem großen Teil erfunden oder ausgedacht. Zum Beispiel, um ein Detail zu sagen, wir hatten einen Stadtfunk in Leipzig…

[Der Fragesteller von vorhin:]

Mir geht es um die Atmosphäre, also dass eine, die eigentlich dafür war, dann durch die Umstände ausgetreten ist.

Karl-Heinz Röhr:

Jaja, so ist das, jaja. Ich will dieses Detail trotzdem erzählen. Wir hatten damals einen Stadtfunk in Leipzig und wir hatten auch überall Betriebsfunk. Da waren überall Lautsprecher und da wurden dann Durchsagen gemacht: „Alle Kollegen bittet dort und dorthin“, und bei den Studenten also: „Wir treffen uns um 15 Uhr beim Volleyballplatz.“ Und die Klump hat daraus gemacht, dass das Abhör-Apparate der Staatssicherheit waren. Und hat dann auch die Theorie verbreitet, an dieser Fakultät waren alle von der Staatssicherheit vergattert. Solche Dinge hat sie geschrieben, die nicht beweisbar waren.

Wir hatten dann nach der Wende eine sehr interessante Diskussion mit Professor Reimers [1991–1993 Gründungsdekan des Instituts für Kommunikations- und Medienwissenschaft, Anm. d. Red.], der hat uns in eine Weiterbildungseinrichtung nach Bayern eingeladen.

Journalistik-Dozent Dr. Willy Walther (rechts) gratuliert dem Kollegen Dr. Karl-Heinz Röhr 1975 im neu bezogenen Büro im Uni-Hochhaus (heute City-Hochhaus am Augustusplatz) zum 40. Geburtstag. Das Geschenk ist ein Buch zur Sächsischen Mundartkunde, einem Hobby von Röhr bis heute.

(Foto: Prof. Dr. Arnold Hoffmann)

Da waren fünf, sechs Leute von uns dabei, darunter auch ich. Und da war die Frau Klump eingeladen. Die Frau Klump war da auch sehr selbstbewusst und erzählte da aus ihrer Sicht. Die war übrigens dann Menschenrechtsbeauftragte der Bundesrepublik bei der UNO und verfolgte die Menschenrechtsverfehlungen der DDR vor der UNO. Und sie wurde dann von Reimers in eine Diskussion einbezogen, „Frau Klump, es ist doch Ihr gutes Recht als Schriftstellerin, dass Sie… Sie haben einen Roman geschrieben, und dass sie da fiktive Sachen drin haben, die aus ihrer Erinnerung oder aus ihrem eigenen Erleben herausgehen. Aber es ist natürlich fiktiv, ja?“ „Nein, nein, das ist alles Dokumentation“, und sie beharrte darauf. Dabei waren Prof. Heinz Halbach und andere Leute, die haben es ihr nachgewiesen, dass das Quatsch war, dass es so überhaupt nicht zuging. Mit dem Ergebnis, dass sie am anderen Tag nicht wiederkam.

Reimers war ganz entrüstet, er wollte ihr ja Brücken bauen, nach dem Motto: Aber es ist doch ihr gutes Recht, das so zu sehen und, dass was sie geschrieben hatte, ist doch insofern authentisch, dass es Bespitzelung als solche schon gab. Aber doch nicht in dieser Weise. Und das hat sie abgelehnt. Da war sie ja schon 60 Jahre alt, aber sie beharrte nach wie vor darauf, dass das alles der Wahrheit entspreche. Übrigens ist ihr Buch in Auszügen Lehrmaterial bei der Bundeswehr gewesen, da hat sie auch Geld dafür gekriegt.

[Frage aus dem Publikum:]

Der Begriff „Rotes Kloster“, hat sich den Frau Klump ausgedacht oder …

Karl-Heinz Röhr:

Jein. Das hängt damit zusammen, dass das nebenstehende Internatsgebäude aus roten Ziegelsteinen gebaut war. Und da wohnten dann auch die Mädels drin, und da ging es natürlich nicht immer so gesittet wie in einem Kloster zu. Ja, und deswegen haben die das dann als Witz „rotes Kloster“ genannt. Das hat die Klump übernommen und in diese politische Richtung gedreht, so dass wir diesen Namen bis heute mit uns tragen, aber in der anderen Bedeutung.

Jochen Schlevoigt:

Als das Buch erschien, hat mir Fred Vorwerk ein Exemplar gegeben, was ich aber nur von Freitag bis Montag lesen durfte, denn er musste es dann weitergeben. Daraufhin habe ich die älteren Kollegen befragt, und da war der Tenor: Dichtung und Wahrheit.

Die Zustände, die Atmosphäre zu meiner Zeit: Das war die späte Ulbricht-Zeit mit dem Neuen Ökonomischen System und dem Jugendkommuniqué „Der Jugend Vertrauen und Verantwortung“. Da waren manche Verknöcherungen anscheinend überwunden. Allerdings gehört in meine Studienzeit auch das berühmt-berüchtigte Kultur-Kahlschlag-Plenum der SED 1965. Das wurde bei uns – auch in Lehrveranstaltungen – heftigst diskutiert.

Alfred Eichhorn:

Es gibt einen interessanten Vorgang, als der berühmte Moderator Lutz Bertram als Stasi-IM enttarnt wurde. Dann wurde ich im SFB auch gefragt: „Herr Eichhorn, sind Sie eigentlich überprüft?“ Ich sagte: „Ich hoffe.“ Denn der SFB war natürlich zu stolz, seine eigenen Mitarbeiter zu überprüfen, das haben die im Westen nicht gemacht. Da habe ich erstmal meine Akte bestellt, die war nach vier Tagen da. Die war ganz interessant, viel Quark drin. Aber warum ich das überhaupt erzähle: Als Journalistik-Student hier immatrikuliert, wurdest du automatisch vom Ministerium für Staatssicherheit registriert und bekamst da eine Karte.

[Einwurf aus dem Publikum:]

Also es gibt auch Verweiskarten, da wird nur auf Sie verwiesen. Ich hatte eine Kollegin, die arbeitete im Archiv, und es gibt über viele Leute nur eine Verweiskarte. Da steht Ihr Name drauf und ein Studienverweis, mehr nicht.

Alfred Eichhorn:

So ist es. Für den Notfall, wenn sie mal einen brauchen.

[Fragesteller aus dem Publikum:]

Ich habe noch eine Frage, die persönlich ist: Was habt ihr verdient als Berufsanfänger? Im DDR-Rundfunk und dann…

[Einwurf aus dem Publikum:]

582 brutto.

Alfred Eichhorn:

Ich immerhin 600. Aber ich habe in der Oderberger Straße 16 auch nur 12,50 Mark Miete bezahlt. Zum Waschen war aber auch nur ein Ausgussbecken da, eine gusseiserne Spüle.

[Einwurf aus dem Publikum:]

Heute eine teure Gegend. [gemeint ist der Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg, Anm. d. Red.]

Alfred Eichhorn:

Das war alles ein bisschen anders.

Niklas Venema:

Wir haben ja schon bisschen über die Kontakte in die Bundesrepublik gesprochen. Wie war das denn mit Ihren Kontakte zu den befreundeten Staaten oder Moskau? Denn es wird ja häufig gesagt, Moskau war quasi das Vorbild für die Fakultät. Haben Texte aus der Sowjetunion oder anderes im Studium eine Rolle gespielt?

Karl-Heinz Röhr:

Da muss man ganz brutal sagen: Nein. Wir waren immer viel weiter als die. Wir waren ja immer da tatsächliche Musterschüler. Also am Anfang ja, da gab es einen Professor Ruban, der aus der Sowjetunion an die ganz neue Fakultät geschickt wurde. Der hielt auch Vorlesungen zur Geschichte der KPdSU und so etwas. Als ich dann 1956 kam, war der schon weg. Und dann gab es doch den Professor Spiru, das war einer von der internationalen Garde des Kommunismus, der teils Rumäne, teils Ungar, teils Jude, teils Russe war und Deutscher und Österreicher auch. Das war ein etwas komplizierter Mensch: Der war auf der einen Seite ein Verfolgter des Stalinismus, auf der anderen Seite ein ganz harter Stalinist. Der hat eine gewisse verbissene Rolle gespielt, aber er war auf die Geschichte der Sowjetpresse und so etwas spezialisiert.

Es gab – und das war ja unser Problem – keinerlei Lehrbücher zur sozialistischen Journalistik, die man hätte aus dem Russischen übersetzen können und uns zugrunde legen können in den 50er und 60erer Jahren. So etwas haben wir dann allmählich alles selbst erarbeitet, zum Beispiel in dem Ding hier [hält das Buch „Sozialistische Journalistik“ von Budzislawski hoch]. Ja, das war eigentlich für die sozialistischen Länder einmalig. Die hatten alle nicht so was. Die hatten alle nur broschierte Skripte oder so etwas, aber eine systematische Zusammenfassung gab es eigentlich nirgendwo. Aber unser Buch haben unsere sowjetischen Freunde auch nicht akzeptiert. Wie kann denn die DDR so ein Buch machen, wo wir noch nicht mal eins haben, also zur Methode. Und wir hatten auch nie russische oder sowjetische Studenten als Gäste bei uns, also jedenfalls nicht in den 50er und 60er Jahren. Und es gab auch noch keinen Studentenaustausch, das kam erst später.

Dr. Niklas Venema

Moderator der Veranstaltung, ist seit 2022 Juniorprofessor für Kommunikations- und Medienwandel am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig. Er hat am selben Ort Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert und war danach wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Freien Universität Berlin. Seine Dissertation erschien 2023 im Halem-Verlag unter dem Titel „Das Volontariat. Eine Geschichte des Journalismus als Auseinandersetzung um seine Ausbildung (1870–1990)“.

(Foto: Uwe Krüger)

Niklas Venema:

Das Buch „Sozialistische Journalistik“ erschien Ende 1965 und ist offensichtlich eine Zusammenfassung des bis dahin Erforschten und Gelehrten. Sie, Herr Röhr, scheinen beim Erarbeiten dieses Buches eine besondere Rolle gespielt zu haben, denn Budzislawski bezeichnet Sie im Vorwort als Organisator, ohne dessen „zähe und unermüdliche“ Arbeit es nicht zustande gekommen wäre.

Karl-Heinz Röhr:

Das Buch ist in der Tat ein großes Gemeinschaftswerk, zu dem wir Mitarbeiter Budzislawski gedrängt haben, ja drängen mussten. Im Vorwort sind acht Mitarbeiter genannt, die mehr oder weniger Vorlagen zu den Teilthemen eingebracht haben, die sich Budzislawski dann zu eigen gemacht hat. Aber es ist geprägt von seinen Ambitionen, seiner Denkart und vor allem von seinem Stil, seiner Handschrift. Und nicht zu vergessen: seiner Autorität, woran uns besonders viel lag.

Das Letztere ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sein späterer Nachfolger, der ehrgeizige und auf Budzis Ruhm eifersüchtige Emil Dusiška, es schnell verschwinden ließ, so dass es gar nicht zum offiziellen Lehrbuch wurde. Was schon kurios ist. Aber das ist sicher ein Kapitel für sich und geht schon in die siebziger Jahre hinein.

Niklas Venema:

Wir sind zeitlich fast am Ende, gibt es noch etwas, das Ihnen wichtig erscheint zu sagen?

Karl-Heinz Röhr:

Ich möchte noch drei Dinge erzählen, die mit Illegalität und Geheimnis verbunden sind. Erstens: In der allerersten Phase der Fakultät – also noch bevor ich Student war –, wurden einige Genossen von der kommunistischen Presse Westdeutschlands – die KPD wurde ja verboten – zu uns delegiert zur journalistischen Aus- und Weiterbildung. Als ich dann anfing, gab es die schon nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie viele das waren. Diese Solidarität wurde natürlich nicht an die große Glocke gehangen. Aber es war nur zu dieser frühen Zeit.

Zweitens: Bis zum Mauerbau gab es eine Tendenz bei uns, Kontakte zu westdeutschen, links orientierten Kräften aufzubauen. Und so war gab es zum Beispiel Kontakte zum SHB, zum Sozialistischen Hochschulbund, das waren der SPD nahestehende Studenten. Den gibt‘s auch heute noch. Und in diesem Zusammenhang war ich zweimal in Köln und da haben wir freundschaftlich Umgang gehabt. Es hat natürlich überhaupt nichts eingebracht, ich sollte da mit denen agitieren. Und dann gab es auch mal einen Einsatz von bewussten jungen Genossen, wo wir versucht haben, die bundesrepublikanischen Wahlen zu beeinflussen. Das war auch eine brotlose Kunst, und das hörte dann mit dem Mauerbau schlagartig auf. Auch das war eine illegale Geschichte.

Das Letzte, was ich noch sagen wollte, weil das vorhin schon mal anklang: Es gab zumindest in der ersten Phase bis zum Mauerbau bei uns ein sogenanntes Gift-Kabinett, und in diesem Gift-Kabinett lagen der Spiegel, der Stern und Quick, dann Tagesspiegel und FAZ. Dann noch Fachliteratur, die Publizistik und ZV und ZV und so etwas. Dazu hatten die Dozenten, die Hochschullehrer Zugang. Die Studenten nicht – die Studenten mussten eine Genehmigung abholen vom Direktor, und die kriegten sie dann, wenn sie meinetwegen eine Diplomarbeit schrieben über die anti-kommunistischen Kampagnen im Stern oder so was. Diese Zeitschriften und Zeitungen haben natürlich vor allen Dingen unsere oberen Professoren sehr intensiv gelesen. Professor Budzislawski ging jeden Tag mit einer solchen kleinen Aktentasche, wo die drin waren, nach Hause und las die intensiv. Dazu kamen dann noch die Le Monde, die New York Herald Tribune und aus England der Telegraph. Er konnte ja fließend Englisch und Französisch und nutzte das auch für seine Vorträge und Artikel Also wir hatten durchaus Zugang zu westlicher Literatur – ich weiß nicht, ob umgekehrt das Neue Deutschland und die junge Welt an den Einrichtungen für Journalistik-Ausbildung im Westen vorhanden waren.

Alfred Eichhorn:

Warum denn?

Karl-Heinz Röhr:

[lacht]

Niklas Venema:

Die Frage und andere können wir jetzt beim Kaffee noch weiter diskutieren. Herzlichen Dank an Sie alle!

Transkription und Bearbeitung: Dariush Movahedian und Uwe Krüger

Layout: Florian Döring

veröffentlicht am 11.04.2024